LO SCHELETRO

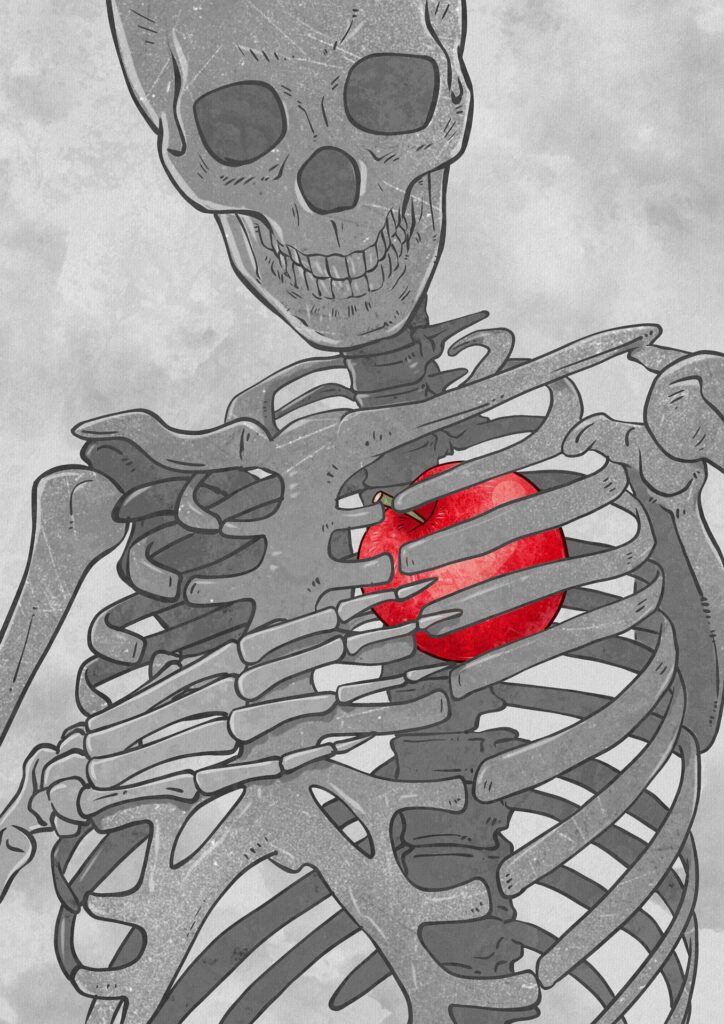

Trascino il mio scheletro per la città. Il freddo mi assedia le ossa e io lo lascio fare. Mi proclamo agguerrita, intangibile, ma basta un attimo perchè la fragilità diventi ferocia. Strano il gioco cui sto giocando, sottile, contorto. Guardo i passanti con odio indistinto e impellente bisogno di aiuto. In fondo cerco solo conforto. Chiedo un contatto a ogni sconosciuto, ne traggo un piacere inspiegabile. Nessuno riesce a reggere il mio sguardo, penso, e invece sono io a lacerarmi e continuo a non capirlo. Solo un pensiero, in sottofondo, incrina la risolutezza del mio passo: l’idea che qualcuno, là fuori, possa intravedere le bugie sul mio volto, il brutale dirupo nascosto in fondo allo stomaco. Alle 21.00 mi concedo di tornare a casa. “Ho mangiato da Alessia”: questa la formula stabilita. Mi preparo all’espressione compassionevole dei miei indossando il mio sguardo più truce. Domani riuscirò a ripetere la recita? Ci vuole tanta determinazione per rimanere in piedi in questa giostra. Nonostante le coperte, il letto mi sembra sempre freddo.

NEL FRIGO

Mi alzo dal letto e non me ne accorgo; ho il cuore nelle orecchie e un groviglio in petto. Una pressione isterica divampa dalle viscere alla pelle. Lo sguardo sonda le sagome scure di casa, ma ho gli occhi di una ladra che non riconosco. Lascio che i piedi mi trascinino in cucina, con la mano che tasta, finché non la trovo, la mia odiosa porta. La luce del frigo per un momento mi abbaglia, ma è solo un attimo e ricado nell’abisso.

Lupo Lucio si muove con gestualità esasperate nella tv. Dalla cucina sento le voci di Leo e la nonna, ma non riesco a coglierne il senso. Rimango imperturbabile, loro non devono sentire. L’aria mi spinge ogni lembo di pelle e la pressione sembra ovattarmi. Mio nonno mi infila il suo dito in bocca. Ne percepisco subito l’odore invadente di parmigiano, mi penetra la testa. Proprio non capisco come ficcarmi la mano in bocca possa dargli un qualche piacere. Stringo le gambe ma l’altra sua mano si sta già facendo spazio nella ridicola morsa dei miei polpacci.

Afferro con le mani la pasta avanzata e la spingo in bocca. La gola mi strozza ma reprimo ogni accenno di tosse. Loro non devono svegliarsi. Riesco a bloccare le contrazioni del torace con la bottiglia del latte. Mi lascio avvinghiare da quel suo sapore atavico e straziante. Il ventre si gonfia ma nulla mi sazia.

Sotto la coperta le dita di mio nonno annaspano silenziose. Tonio Cartonio è stato sostituito da una stangona che pubblicizza un telefonino. “Chiamate illimitate” e la mano di mio nonno si muove là sotto. Seduta composta, ascolto gli slogan pubblicitari sovrastarmi il respiro.

Piegata in avanti cerco d’ingurgitare quanto ancora mi è possibile contenere. Afferro la catinella e mi butto sul letto, sotto le coperte, girata verso il muro, anche se nessuno è qui a guardarmi.

“Come sei bella tutta bagnata” sussurra mio nonno. “come sei bella tutta bagnata” e la frase mi sbatte sulle pareti del cranio. La pressione aumenta e penso di poter decollare. Invece sprofondo.

Comincio a vomitare e quando finisco è già l’alba.

PARAMETRI

Parametri, il nostro quotidiano quanto superfluo buongiorno a ricordarci che il nostro posto è di pazienti, malate. Parametri, con la brutalità e il distacco delle procedure ospedaliere, e forse non potrebbe essere altrimenti. Peso, pressione, ossigeno, alla schedatura non si scappa.

Dieci corpi infreddoliti e accartocciati. Dieci sorrisi scoloriti dal sonno e un broncio lieve. Nessuno sforzo per coglierne sottesa l’angoscia di vivere un altro giorno all’insegna del parametro; angoscia e aspettative ridotte a numeri.

I pensieri non li distingui piú, diluiscono nella routine che è nido e gabbia, nell’atono accavallarsi dei pasti. Stessi pensieri, stessi gesti.

“Niente da dire” scandisco in accoglienza: Un altro giorno al cda, un giorno uguale agli altri. Cda: centro dei disturbi alimentari. Disturbi, termine subdolo e vago sul quale mi soffermo. Cosa mi disturba? E l’attenzione mi si rivolge ancora a tutto quel cibo. Mi dico che posso farne a meno, ancora m’inganno. Ricamo menzogne con convinta innocenza, è solo tattica di sopravvivenza.

LA TAVOLA ROTONDA

Il lunedì c’è la tavola rotonda. Ma poi perchè chiamarla tavola? Solo sadismo può averli indotti a spiluccare dal lessico culinario. Il cibo è un atto sociale, questo il sottotitolo di una scelta che a me pare cattiveria gratuita. Ma io lo so bene, anzi. Piú il disturbo è limitante, più ti seduce e aggroviglia.

“Abbiamo notato che siete un gruppo molto sintomatico” commenta l’infermiere. “Notevole spirito di osservazione” ribatto. Ma da quando questa ironia acida, questa crudezza telegrafica? Qui sembra accomunarci tutte: l’80% delle risate sono sfoghi isterici, il 15% hanno un retrogusto d’amarezza, a malapena il 5% delle risate sono degne di questo nome. A me chi le ha rubate ? Una carrellata di cause verosimili quanto potenzialmente pretestuose mi affolla la testa. Gli abusi del nonno? Il timore di deludere le aspettative? La mia indole idealista? Questa società così dannatamente ingiusta?

SPECULAZIONI

Perché passando dalla dieta gialla a quella azzurra, i frollini raddoppiano mentre i plasmon aumentano da 6 a 10? Quasi mi vergogno della serietà con cui sottopongo i biscotti ad esami maniacali e accurate speculazioni. Eppure, la certezza di un imbroglio e la necessità di quantificare sono più forti. Forse questa urgenza di calcoli compensa la mia incapacità di verbalizzare il dolore. Eppure, cosa sto facendo proprio adesso? E poi, molte persone si stupiscono di come io mostri le mie fragilità. A volte temo addirittura di esibirle con l’orgoglio dell’animale ferito. Ecco, allora deve essere la rabbia a cui non so dare parola. È per questo che il cibo mi rende aggressiva: sul cibo riverso un rancore che nel quotidiano non ha diritto di parola. Ma in fondo l’odio e l’amore mi si confondono in un magma primordiale che non permette discernimento. Come il latte, talmente intenso che disgusta e inebria al contempo, un sapore che aggroviglia e incanta. Mi dà la nausea. Rettifico quanto scritto prima. Nè di dolore, nè di odio, nè di amore è referente il cibo. Il cibo mi ha trascinata, ovattata nel mio cosmo di rituali perversi. Il resto non c’entra, semplicemente non ha spazio vitale di sopravvivenza. Tutto si focalizza sul controllo di un nemico tanto innocuo quanto letale. Cibo ovunque, non c’è via di scampo. Ma io del cibo voglio farne a meno. Mi gongolo nella pretesa ostinata e folle di bastare a me: nel vomito mi anniento e mi rigenero, questo il mio indisturbato scenario di morte. Perchè mi è cosí difficile abbandonarmi all’altro? Cerco di sagomarmi, raccatto brandelli di anima, a tratti, alla rinfusa; eppure mi sembra di non avere piú forma.

RESPIRI

Perché passando dalla dieta gialla a quella azzurra, i frollini raddoppiano mentre i plasmon aumentano da 6 a 10? Quasi mi vergogno della serietà con cui sottopongo i biscotti ad esami maniacali e accurate speculazioni. Eppure, la certezza di un imbroglio e la necessità di quantificare sono più forti. Forse questa urgenza di calcoli compensa la mia incapacità di verbalizzare il dolore. Eppure, cosa sto facendo proprio adesso? E poi, molte persone si stupiscono di come io mostri le mie fragilità. A volte temo addirittura di esibirle con l’orgoglio dell’animale ferito. Ecco, allora deve essere la rabbia a cui non so dare parola. È per questo che il cibo mi rende aggressiva: sul cibo riverso un rancore che nel quotidiano non ha diritto di parola. Ma in fondo l’odio e l’amore mi si confondono in un magma primordiale che non permette discernimento. Come il latte, talmente intenso che disgusta e inebria al contempo, un sapore che aggroviglia e incanta. Mi dà la nausea.

Rettifico quanto scritto prima. Nè di dolore, nè di odio, nè di amore è referente il cibo. Il cibo mi ha trascinata, ovattata nel mio cosmo di rituali perversi. Il resto non c’entra, semplicemente non ha spazio vitale di sopravvivenza. Tutto si focalizza sul controllo di un nemico tanto innocuo quanto letale. Cibo ovunque, non c’è via di scampo. Ma io del cibo voglio farne a meno. Mi gongolo nella pretesa ostinata e folle di bastare a me: nel vomito mi anniento e mi rigenero, questo il mio indisturbato scenario di morte. Perchè mi è cosí difficile abbandonarmi all’altro? Cerco di sagomarmi, raccatto brandelli di anima, a tratti, alla rinfusa; eppure mi sembra di non avere piú forma.

PESCI IN UN ACQUARIO

Oggi sono venuti quelli della ASL per un controllo. Oggi il letto lo abbiamo rifatto tutte. Pesci rossi in un acquario. Una signora dallo sguardo leggermente strabico e la divisa immancabilmente bianco ospedaliero, mi sorride con apprensione e disagio. Vedo pietà e imbarazzo, non mi scompongo. Sorrido di sfuggita e riprendo a scrivere. “Che studiosa! Che scuola fai?” “il classico” “Devi essere intelligente, allora!” Non rispondo, non riesco ad acchiappare nessuna risposta che mi permetta di adempire al bizzarro gioco dell’interazione umana. Io vado in crisi se mi chiedono come sto. Ci tengo a non imbrogliarvi, a non imbrogliarmi. Forse dovrei abbandonare questa accuratezza lessicale, questa pesantezza esistenziale. Concedermi lo stesso sorriso inebetito e accondiscendente della bionda signora della ASL. Infatti, quando fa per andarsene mi sembra pienamente soddisfatta.

IL GRASSO

Sta sera per cena c’è il mio incubo: l’arrosto. Il guaio è che le striscioline di lardo sono piccole e disseminate ovunque. Il grasso non è concentrato, ben visibile e facilmente dissezionabile. È uno scarto subdolo, qualcosa sfugge sempre. Che poi siamo pure cronometrate e allora cominci con ispezioni accurate e finisci per metterti in bocca la qualunque. E allora lo percepisci sulla lingua quel viscidume che per tua disattenzione si sta sciogliendo in bocca. Già lo senti contaminarti. Ecco, è colpa tua, ti sei lasciata andare. L’arrosto di maiale è subdolo e subdola è anche la vita. Lo schifo si nasconde spesso dietro alle facciate più presentabili. Ma io il grasso non lo posso più tollerare nel mio corpo. Ai bambini si dice di non fidarsi degli sconosciuti. Gran parte degli abusi sessuali sono intrafamiliari. Il mio carnefice era il nonno Luigi, era il nostro segreto e io gli volevo bene.

I RITUALI

Appena sveglie comincia una serie di piccoli rituali che ignoriamo con reciproca complicità. Ci concediamo d’iniziare la giornata con sotterfugi che leniscano l’ansia. Nell’aria si sente la stessa frenesia tesa della stasi. È vero, la mattina il metabolismo è veloce e si bruciano più calorie. Eppure, ho l’impressione che al risveglio l’esigenza di purificarsi sia piú pressante. Come se dovessimo espiare la colpa di esserci permesse un giorno nuovo. Giada accende la radio e balla con una rivista in mano, sempre in un raggio visivo che le permetta di non essere notata dal corridoio. Ha un’espressione quasi indemoniata e mi inquieta nei suoi movimenti secchi. È un fuscello ma irradia un’energia disumana, sprezzante, selvatica. Lucia, piú introversa e discreta, sempre con il pretesto della lettura, compie lievi piegamenti sulle gambe e impercettibili tensioni addominali. Da lontano sembra quasi immobile. Sara cammina strascicata e stanca, ma senza sosta. Di tanto in tanto va a bere minuscoli sorsi d’acqua, oppure si ferma incantata alla finestra, con la testa a pochi millimetri dal vetro. Vanessa e Chiara giocano a calciobalilla, e Sofia le cammina attorno circolarmente, un ibrido tra un’ossessa e un monaco in preghiera. Lea è arrivata da poco, ogni tanto fa le vasche in corridoio, a volte si aggiunge timidamente alle danze di Ilaria. Penso debba ancora trovare il suo rituale. Lo troverà, qui ognuna ne ha uno.

LA PIZZA

Oggi, io, Vanessa e Chiara, in un momento di raro quanto folle entusiasmo, abbiamo ordinato la pizza d’asporto: tre rotonde, unte, concretissime pizze rucola. Mica come quelle che ci danno in ospedale, che di mozzarella ne hanno pochissima, sono pesate al grammo e appaiono molto meno invadenti, trattandosi di una fetta singola, spessa e quadrata. Le nostre pizze, poi, sembravano anche ricoperte da un abbondante quanto temibile strato oleoso, anche se le mie impressioni a riguardo potrebbero non essere del tutto attendibili. Lo sbarluccichio dell’olio continuava a distogliermi dai piccoli e tranquillizzanti pezzi di pizza che avevo diligentemente ritagliato e isolato, per poi sbattermi in faccia l’amara e indigeribile verità: una distesa di pizza apparentemente sconfinata, con tanto di crosta e odori e tutto ciò che una pizza in carne e ossa, o meglio, in mozzarella e impasto, implica. Insomma, ci siamo sedute a tavola con l’impressione di scendere in un ring. La cena è stata un’impresa collettiva: Ludovica è scoppiata a piangere non appena l’abominevole pietanza le si è mostrata in tutte le sue pizzose sembianze; la ragazza arrivata oggi è andata ovviamente andata in crisi, io ho dissezionato la pizza come manco un chirurgo, terminando dopo il timer. Però abbiamo tutte mangiato tutto, alzandoci da tavola come superstiti a un naufragio. Mi rannicchio sul divano con la speranza di venirne inglobata, fino a scomparire. È stato difficile, esasperante, ma si può fare. Comincio a canticchiarmi “si può fare, si può fare, puoi prendere o lasciare” e queste note d’infanzia mi scaldano il cuore. “Si può fare, si può fare, si può crescere e cambiare”.

DIMISSIONI

Domani mi dimettono e sono assediata da pensieri contrastanti. Noi siamo radicalmente incoerenti, ma la nostra incoerenza non ha nulla a che vedere con l’ipocrisia. A volte ci sosteniamo verso la guarigione, altre volte rafforziamo vicendevolmente e con complicità i nostri sintomi, ci facciamo l’occhiolino inveendo contro il cibo, gli operatori e il mondo intero. Eppure, entrambe le parti sono autentiche. Davvero vogliamo riprenderci la nostra vita, ma poi sentiamo crollarci tutto addosso e la malattia sembra l’unico appiglio certo. Non siamo ipocrite e neanche subdole, siamo solo a brandelli. Avete contenuto i sintomi, mi avete mostrato che c’è una possibilità di ritorno. Per questo vi sono grata, davvero. Però a me non basta, voglio anche ago e filo.

IL RIENTRO

Ritorno a casa e tutto mi è alieno, o sono io l’aliena. Oggi è il primo giorno di scuola e sono spaesata come un agnello. La vigilia del rientro a scuola preparo ogni dettaglio; quasi mi faccio tenerezza. Dispongo tutto con un’accuratezza che sconcerta, medicine, libri, calzini, sigaretta… Sicura di averle già sistemate le medicine? E allora tutto daccapo, ma l’ansia non passa e ancora preme la sensazione di aver dimenticato qualcosa, qualcosa di importante. Io, che ogni cosa mi sembra troppo, io e la mia urgenza di spoliazione, oggi affronto una banale giornata scolastica come un’impresa titanica. E tutto si affolla e si amplifica e io cerco di mettere ordine, ma diamine lo sento che ho dimenticato qualcosa. Mi turba, ma nasconderlo non serve. Ho dimenticato come si vive. Non riesco neanche a concepire di averlo mai saputo fare, e senza sforzi: intendo semplicemente vivere, con naturalezza. La malattia si è presa per davvero la mia vita, con le sue feroci moine e l’esponenziale baratro della posta in gioco. Vorrei nascondermi sotto mille – e ancora non bastano- strati; instabile che ho paura di inciampare ad ogni passo, fragile che potrei sbriciolarmi ad ogni contatto. Osservo il mio volto arrotondarsi e non so cosa farmene; guardo la vita e mi accorgo di non saperla maneggiare. Da bimba, al fiume, trasportavo massi con la stessa tenacia surreale del guerriero che cerca l’amore nel corpo a corpo. Io voglio posarli questi massi, allentare la presa, godermi il fiume.

IL FIUME

Rido da sola, ai ripetuti agguati delle oche. La più aggressiva che, come da clichè, è anche la più grossa e tonta, issa il collo e mostra la lingua, in un sibilo misto a un raschio. L’effetto è grottesco: io che rido, scalza, attorniata da cinque grasse oche grigie. Con un bastone comincio a dirigerle al fiume; l’operazione è piacevole: le oche fanno cagnara ma assecondano il tragitto, tanto è vero che “can che abbaia non morde”. Io e la mia buffa comitiva scendiamo facendoci festosamente largo nella vegetazione brulla. Lasciate le bestie a sguazzare, risalgo canticchiando sotto voce, attenta a non turbare il risveglio della natura.

In casetta Diego dorme ancora; ne posso percepire qualche sbuffo impastato che interrompe a tratti il respiro lieve e regolare del fagotto di coperte in cui si è accartocciato. “Il mio uomo”, mi ripeto l’epiteto in testa con orgoglio e tenerezza. Scosto delicatamente la coperta di lana, i cui mille colori sembrano accostati senza criterio, se non quello di un’evidente passione per i contrasti e le tonalità più accese. Mi dico con dolcezza che avrei da imparare da quella coperta, e concedermi anche io più manifestazioni pacchiane di gioia insensata. Poi sorrido malinconica, carezzando la guancia irsuta e calda di Lorenzo che, in risposta, bofonchia qualche tenero grugnito. Allora percepisco nel petto un’energia remota, improvvisamente mi sento svuotata o forse, non capisco, finalmente piena. Forse mi sento semplicemente, meravigliosamente viva. Mi prometto di non scordarmene più. Mi avvicino alla finestra, allargo le braccia come per spiccare il volo e inspiro profondamente. Ecco: l’odore amarognolo del thè, il friccicorio della menta fresca, le grida entusiaste delle rondini, lo scrosciare del fiume e, sulla pelle, una brezza soffice e fresca. Dietro i vetri scorgo le ombre e ne colgo una nuova armonia. Ripenso a tutto il mio schifo disperato e al suo corso vorace e indistinto che inghiotte ogni senso. E poi penso alla fatica marcia e alla bellezza della sua lenta risalita. Penso a me e al mondo e penso che ne è valsa la pena, di tutto, anche solo per potermi godere questo sorriso e lasciare che una lacrima mi divida la guancia, che l’aria circoli e porti con sé i suoi ricordi e le sue preghiere.