Fellini diceva che Charlot era l’Adamo padre di ogni regista. Pertanto, pur volendosi limitare ad alcune tappe fondamentali del percorso cinema/migrazioni, pur volendo incentrare queste poche riflessioni nell’area del cinema italiano, non si può fare a meno di ricordare il grande inglese.

È il 1915 quando Charlie Chaplin, nella sua spericolata carriera di teatrante e cineasta, mette a punto quell’indimenticabile figura – bombetta, bastone, andatura sbilanciata sui lunghi piedi piatti – che va sotto il nome di Wanderer, (Vagabondo).

E’ la stessa maschera, che nel cortometraggio da lui ideato, diretto e interpretato nel 1917 diventa The Immigrant. Chaplin, che ha pagato cara la sua testardaggine nel rappresentare il mondo dei diseredati, non poteva esimersi dal mettere sotto i riflettori la nave dei pezzenti, la terza classe promiscua e affamata.

Nel corso di quei venticinque minuti di pellicola, gag, paradossi e colpi di scena non ce la fanno a mimetizzare la denuncia a carico degli zelanti funzionari addetti al controllo dell’immigrazione che non esitano a sferrare calci e spintoni all’ombra della Statua delle Libertà.

A distanza di oltre un secolo sono cambiati i protagonisti e le direzioni, ma l’argomento della migrazione si ripropone, costituendo un sottocapitolo sempre più importante all’interno del più ampio tema del viaggio, archetipo di ogni tempo.

Gli Italiani, ancor prima degli altri popoli provenienti dall’Africa e dal Medio Oriente, sono stati i primi emigranti proprio più di cento anni fa: dal sud verso l’America in milioni hanno attraversato l’oceano in direzione del Nuovo Mondo per scappare dalla miseria, poi negli anni ’50 sempre dal sud della Penisola per cercare lavoro nelle fabbriche del nord Italia o di paesi europei più ricchi.

E il cinema italiano ha saputo riconoscere queste emigrazioni.

Ricordiamo la regia contemporaneamente realistica ed estetizzante di Pietro Germi ne Il cammino della speranza del 1958, Rocco e i suoi fratelli, affresco crudele e raffinato dell’emigrazione italiana a Milano con la regia di Luchino Visconti.

Anche in tempi più recenti l’emigrazione di quel periodo continua ad essere oggetto di rilettura filmica se Emanuele Crialese nel 2011 dirige Terraferma.

Ma già nel 1991 Gianni Amelio con Lamerica narra la storia di due mafiosi italiani che cercano di ottenere profitti da due profughi albanesi che hanno lasciato il proprio paese per rifarsi una vita in Puglia. Sulla migrazione degli Albanesi in Italia è prezioso il documentario La nave dolce di Daniele Vicari del 2012 che ricostruisce l’approdo avvenuto a Bari nel 1991 di una nave albanese carica di ventimila persone.

Ecco che nel 2016 Gianfranco Rosi piazza la sua macchina da presa a Lampedusa per girare il suo Fuocammare. Se tanto spesso la Sicilia era stata ritratta dal cinema come terra da cui emigrare alla ricerca di più tenere zolle, con Fuocammare l’isola siciliana diventa la mèta dove approdare per chi, fuggendo dal nord Africa, insegue un sogno di sopravvivenza.

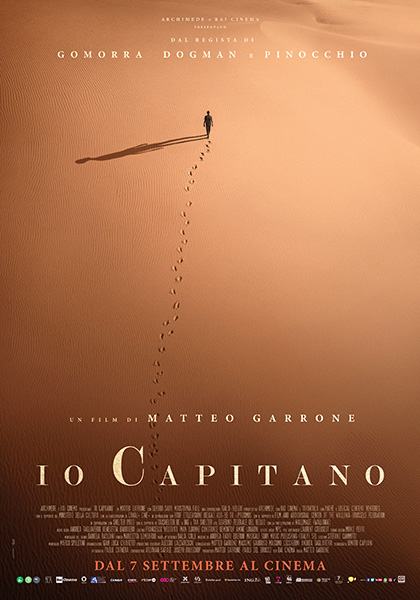

È appunto la parola sogno quella attorno a cui far ruotare una possibile lettura di Io capitano, il film di Matteo Garrone che in questi giorni ha acceso un grande interesse tanto tra gli addetti ai lavori che nelle sale cinematografiche dove anche un pubblico di consumatori generici trova motivo di coinvolgimento.

È il sogno di Seydou e Moussa, i due adolescenti che vogliono raggiungere l’Europa dove sperano di avere successo con la musica. Vivono in un paese povero, ma nello stesso tempo ricco di tradizioni e di quella gioia di vivere che si esprime con canti e balli. Il loro sogno è ingenuo ma forte; anche se si nutre solo di se stesso, affonda le radici nello slancio vitale della gioventù.

Indietro di qualche passo, nell’occhio della macchina da presa di Garrone entra il sogno di chi non ha più niente da perdere e davanti alla morte certa sceglie l’agonia di orizzonti sconosciuti che forse non raggiungerà mai.

Comune a tutti è la certezza della sofferenza.

Come nel viaggio di Odisseo, anche nel viaggio di Garrone c’è Polifemo che è in grado solo di usare la forza bruta per riempire un ventre insaziabile (le carceri libiche), c’è il retaggio dell’inganno del cavallo e degli stessi dei che si ripropone ad ogni tappa (i trafficanti, i traditori), c’è la seduzione di Circe e di Calypso che comunque regala ai nostri eroi un momento illusorio di quiete (le visioni consolatorie ad occhi aperti). Naturalmente, come in ogni viaggio che si rispetti, non mancano gli aiutanti.

Seydou e Moussa non fuggono da un inferno, come la gran parte dei migranti del mondo reale, ma ci si trovano dentro senza averlo cercato.

Un errore di valutazione? Un inganno perpetrato da chi fa leva proprio su quella sete di vita che è la vita stessa? Cosa fare?

Subire? Diventare complici accettando il compromesso? Cosa comporta fare patti con il diavolo?

Il deserto e poi il mare sono inferno costruito nel corso dei secoli dalle forze del Male, labirinto di interessi senza volto. Ogni speranza nasce precaria e la carne è fragile e non solo da oggi.

Seydou e Moussa non sono duri e puri, il patto col diavolo lo fanno, ma non dimenticano la propria umanità; forse perché sono ragazzi, forse perché nel loro paese – nonostante la miseria – qualcuno ha inoculato il seme della gioia. Se il mondo corrotto e feroce in cui si ritrovano per una scelta incauta non offre alternative, loro impegnano se stessi e il proprio orgoglio per rilanciare sulla vita affinché la morte non abbia la meglio.

Forse sono le tappe necessarie per il cammino iniziatico che porta a diventare adulti.

Forse è proprio il sogno fallace di cui si sono nutriti quello che comunque alimenta la folle fiducia nel quasi impossibile.

L’utopia del trionfo, alimenta il respiro che si libera nell’urlo finale: io capitano!